2018年11月21号下午,由四川省美术家协会主办,四川省美术家协会水彩画艺术委员会、宜宾学院承办,四川省宜宾市文联、四川省宜宾市美术家协会协办的“新坐标-2018四川水彩画年度展”在宜宾学院隆重开幕。此次开幕式由宜宾学院美术与设计学院副院长(负责行政工作)杨剑涛女士主持。

参加本次开幕式的嘉宾有:四川省美协主席梁时民、宜宾学院副院长罗娅君、宜宾市委宣传部常务副部长高一川、宜宾学院美术与设计学院党总支书记刘跃林、四川省美协副主席邝明惠、四川省美协副主席张跃进、四川省美协水彩艺委会主任,成都大学教授汤志刚、宜宾市文联主席黄泽江、宜宾市美术家协会名誉主席葛燎原、宜宾市翠屏区文广局,宜宾市美术家协会主席葛伟杰、四川省美协水彩艺委会副主任,四川音乐学院教授章肇方、四川省美协水彩艺委会秘书长,电子科技大学教授蒋莉、四川省美协水彩艺委会副主任,成都画院李猛、山东省水彩画会秘书长,青岛大学美术学院教授单虹、四川省美协水彩艺委会副秘书长,四川音乐学院副教授林雪松等嘉宾。

杨剑涛女士主持开幕

宜宾学院副院长罗娅君女士致辞

宜宾学院副院长罗娅君女士谈到:我们宜宾学院自2000年以来,已成功举办多届美术展览。这次展览的举办推动了四川及西部地区水彩画蓬勃发展。本次展览展出来自全国各地区的一百四十余件水彩艺术作品,为广大师生带来一场视觉盛宴与美的享受。

四川省美术家协会主席梁时民先生致辞

四川省美术家协会主席梁时民先生谈到:这些年,四川省美术家协会水彩画艺委会在老一辈艺术家的支持努力下,为我们四川的美术、四川的水彩艺术发展奠定了优秀的基础。如今的年轻水彩画艺术家们具有开拓性的开放性的包容性的一种新的思维方式,这次展览组织了全国的艺术家聚集在这里,我们可以看到这次画展代表了全国水彩画的最新水平。虽然水彩画是一个外来的画种,但是通过一个世纪以来,我们中国人运用了我们民族的文化、民族的思想、文人的艺术境界,把西洋的水彩画发扬到如今。有了我们中国水彩画的一种新突破,表达了一种中国的图式、一种意象、一种精神、一种内涵。在本次画展的一百多幅作品中得到充分的体现,我相信在我们共同努力下,会把我们四川的水彩画提升到一个新高度,在表现形式上有一种新突破。

我们必须要牢固树立我们的核心意识,把我们所学运用到我们的创作中,要反映我们伟大时代的变革和发展,我相信我们未来的年轻艺术家们有这种责任与担当。

四川省美术家协会水彩画艺委会主任汤志刚先生致辞

四川省美术家协会水彩画艺委会主任汤志刚先生谈到:首先,感谢宜宾学院给我们提供非常好的帮助。其次“2018新坐标四川水彩年度展”是立足于四川,面向全国的一次展览。从这次水彩画展览的状况可以让我们体会到在水彩画艺术发展过程中所形成的趋势。水彩画不是一个小画种,而是一个体量相当大的画种,而且它逐渐向一个以水彩为基础材料向综合性发展的画种。所以我们这次的展览从全国角度来看,也契合了整个水彩发展潮流。我们通过这个水彩画展,希望对整个水彩艺术的发展起到推动和提高作用。

宜宾市委宣传部常委副部长高一川先生致辞

宜宾市委宣传部常委副部长高一川先生谈到:感谢四川美术家协会和四川省美术家协会水彩画艺委会,把这么重要的文化活动放在宜宾学院,并预祝此次画展圆满成功。美术是文化的重要组成部分。在这个时机下,我也衷心的祝愿宜宾的各个高校和文化团体能够以此次画展为契机,不断提升宜宾的文化水平和创作水平。

获奖作者单虹先生作为参展艺术家代表在开幕式上也做了精彩的发言

宜宾学院美术与设计学院成立了四川省美协水彩画研究会和宜宾市美协水彩画艺术委员会,在开幕式中,四川省美协主席梁实民先生和宜宾市美协主席葛伟杰向宜宾学院美术与设计学院授牌,并对他们提出了希望和祝福,希望宜宾水彩艺术发展越来越好。

市美术家协会名誉主席葛燎原先生宣布开幕

嘉宾合影

水与色的日常解读—水彩艺术的集体经验与图像个体性再实践

汤志刚

呈现在我们面前的《新坐标—2018四川水彩画年度展作品集》在一定范围内显示了水彩艺术不同方面的诸多变化信息,这一现象变化引申出了近30年来水彩艺术的形象特征和艺术创作的基本脉络。如果说20世纪80年代中国水彩艺术开始突破传统与摹写模式,具有走向未来多样化的趋势,进而90年代到21世纪初水彩艺术更多强调作品的时代特征和学术化取向,那么,21世纪以来的水彩艺术创作特性开始向日常生活状态和心理层面延展,反映了社会和经济生活的方方面面。

水彩艺术从进入中国伊始,就借中国传统之力在本体语言上增添了许多的复杂性和多向性,并开始了地域语境化的转变历程,近十年来水彩艺术受到前所未有的青睐与关注。由于水彩艺术家的沉稳和坚守,让水彩艺术迎来了它璀璨夺目的今日景象,形成了具有本体话语态度的形式体系。

在上个世纪80年代后期,受艺术新思潮的影响,水彩艺术家们在个人语境立场的范围内进行了卓有成效的尝试,这些尝试既有对水彩本身内在视觉方式的身份再造,也有在本体之外社会生活结构的解读:从水彩视觉的心理到其表现对象的社会性深入阅读,进而完成了水彩艺术的当代美学认知与接受的心理性过渡。这些实践为21世纪的今天的水彩艺术生态结构建立了一个美学思考的框架图景:一方面专业水彩艺术家们遵循着艺术理论的实践经验,在水彩语言自身结构体系下寻求突破,由此产生当今“新水彩”的语汇特征;同时,其他媒介创作的艺术家参与了跨界体验,从不同的视角对水彩的艺术表现力进行跨媒介和文化的切入,扩展了水色作为传统语汇所扮演的角色。由此,水彩艺术开启了一个从传统语汇到当代美学思考的重要过渡。这些深刻的变化让今天的水彩艺术成为了艺术话语的焦点。

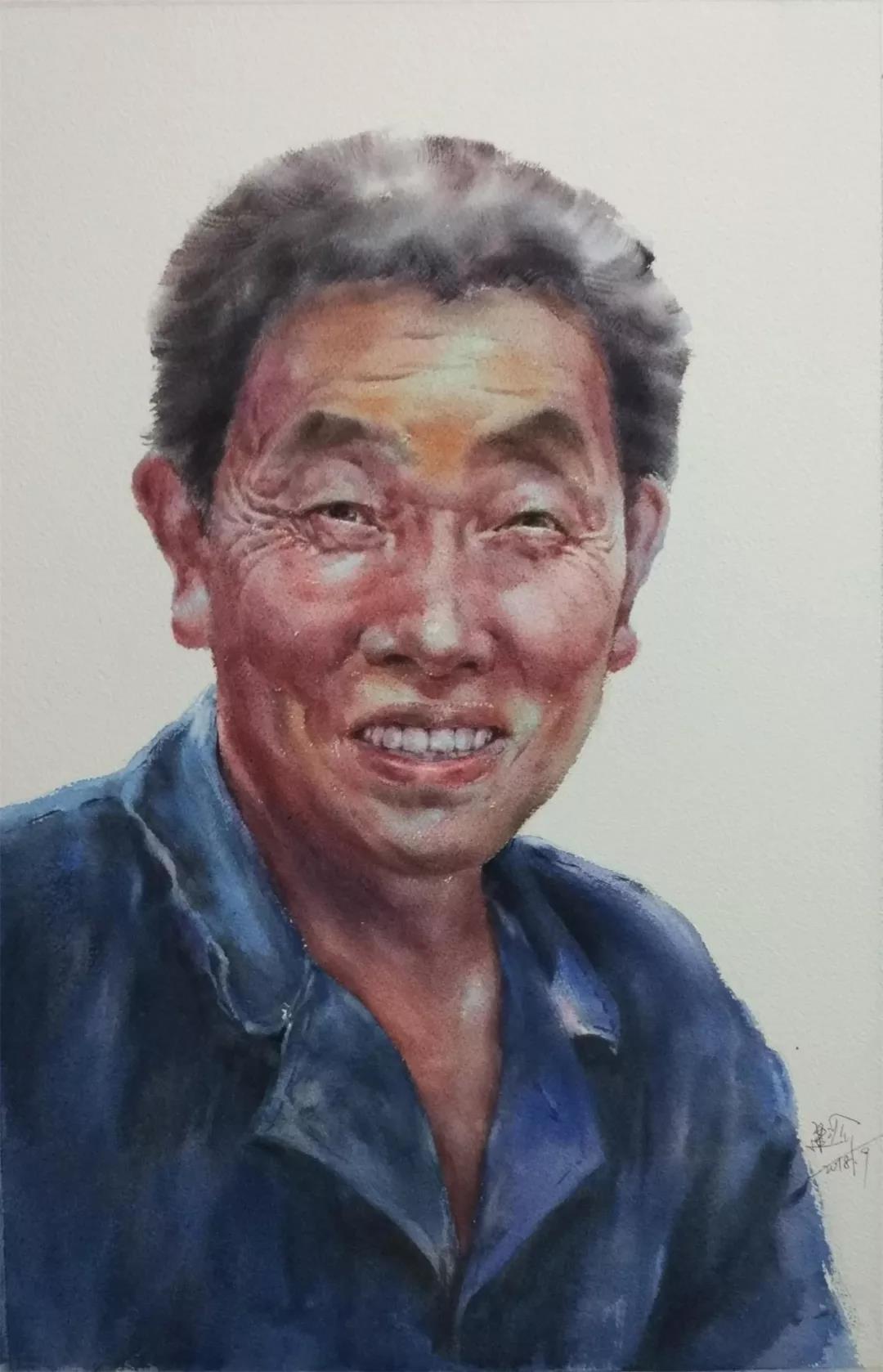

这种过渡让水彩艺术从集体经验向水色的个体性体验发生转变,也让水彩艺术审美从庸常的普遍经验中抽离。我们知道,水彩的实际“技巧”和“水色”独有的特性容易让其徘徊于本体经验美学认知的范畴,在近20年的时间里,水彩创作观念在形式和内容上开始超越固有经验的单一性与恒常性,完成了从表象到自身内在的挑战,开始以水色为媒介的切入方式揭示表现对象的结构规律:关于平面性、地域文化、记忆经验、日常生活、图像见证与风景的权力等的意识表达。这些尝试与实践把水彩传统的“技巧与制作”带入到现代美学的“语境”之中,也让水彩艺术演绎到现今多样化的格局状态,我们可以在该画册的作品中找到对应的见证。

平面性作为现代主义的一个显著特征,它预示着一种观看态度和观看思维的调整与转变。平面性特点对水彩艺术创作的介入,使其模仿性的传统美学意识从现场感转向心理层面的纵深感,从而完成了水彩艺术向现代美学“语境”的转换。《居民楼系列二》和《桃坪羌寨》把建筑的视觉特性平面化成一系列的灰色形块,平面性与水彩特有的透明性显示了建筑与材料特性的思维动态体验,同时也回避了人们对于建筑细节问题的关注转而投入情感形象的想象快感;而前者巧妙平衡了平面性和纵深感的心理连接,加强了地域性的身份认同感受。在作品《规划-山水•花岗石No.9》和《守护》中则可感受到纵深被消减的“紧迫感”,这些作品因水彩材料特有的肌理感受和自然生发的纹理状态展示了水彩艺术在揭示心理深度方面的表现力。

对生活场景和空间题材的表现这几年越来越多出现在以水彩媒材创作的作品中,并且这种场景和题材不是简单意义上的现实生活空间的还原,而是开启了对现场形象时间维度的凝视和内在心理情绪的参与:一方面此时的现场身份被局部地抹去成为一个具有一定象征性的产物。这样的图像实践平行地思考了民俗、绘画、摄影和建筑的人文与历史意识。作品《记忆影像》戏剧化地充满着残缺废墟的仪式感;《搁浅的世界二》则在叙述一段记忆与历史的上下文关系;而《守候》《之外》让寂静的场地成为了一个诗意存在和邂逅的化外之地。图像的光色结构折射出了作者本人对场景内在叙述的理解,也是水彩艺术范畴内观看意义上的延伸。

在另一个角度,表现空间现场性的作品逐渐由物理空间向个人感知的心理空间过渡:在偶发环境的真实性表述中触及图像的隐秘边缘,画面现场真实性的准确叙述让观众体会到个人内心与现场性的对话。欣慰的是我们看到越来越多的水彩画家开始在创作方面涉足该题材的表现领域。《图像限度》和《夜晚时分》等作品就是以现场景观的方式触及了心理层面的真实性情感。

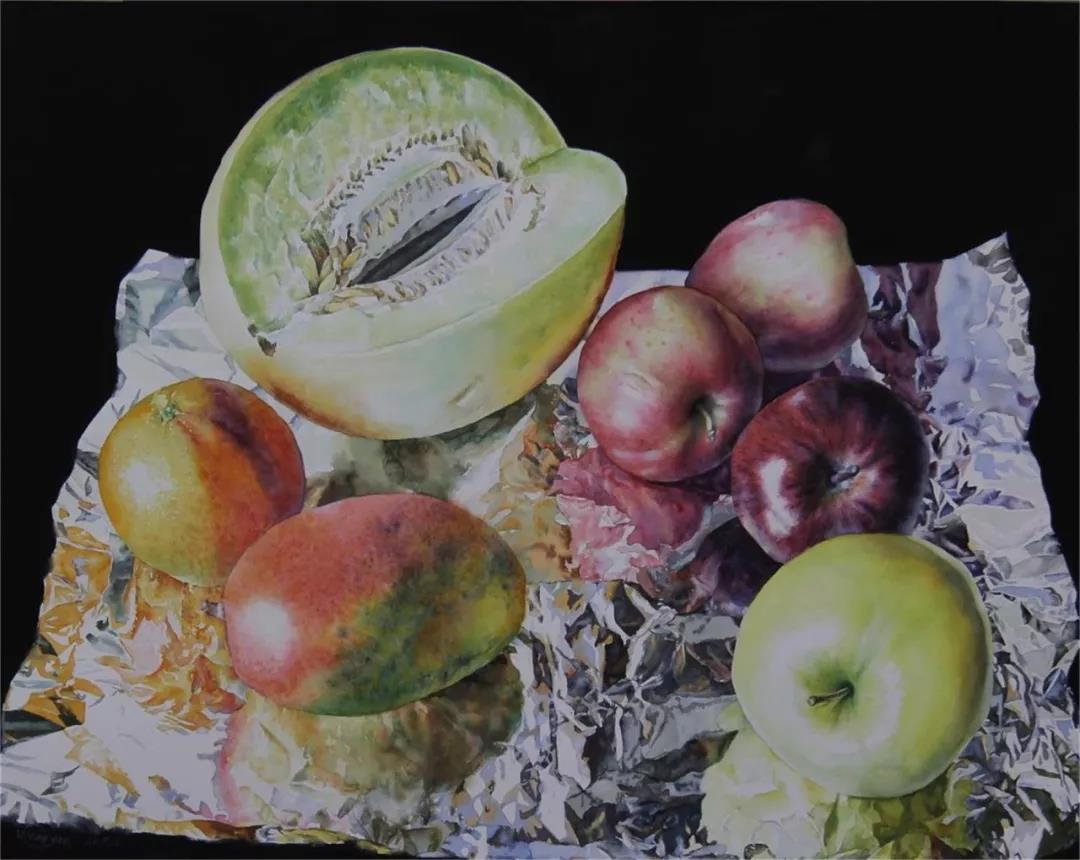

近年来,水彩艺术对日常生活道具到日常生活状态这一现象的记录开始关注其本质的特征结构,这既是文本记录又是一个文化样式的记录,水彩艺术的表现手段让日常事件保持了鲜活的真实性和虚幻性。在作品《周末》和《懵》中我们可以看到一个年轻女孩的日常慵懒与虚幻的生活状态,《一缕暗香》中把石榴作为再现性实物对象展示了事物自身存在的真实状态,《国色之杂玩》则是以一个文化记录的方式展现个人对传统文化图像的见证。这些对日常生活的艺术解读其实是一种对社会生活的深度阅读,让稍纵即逝的瞬间情感定格栖息于我们记忆长河中的特定现场。

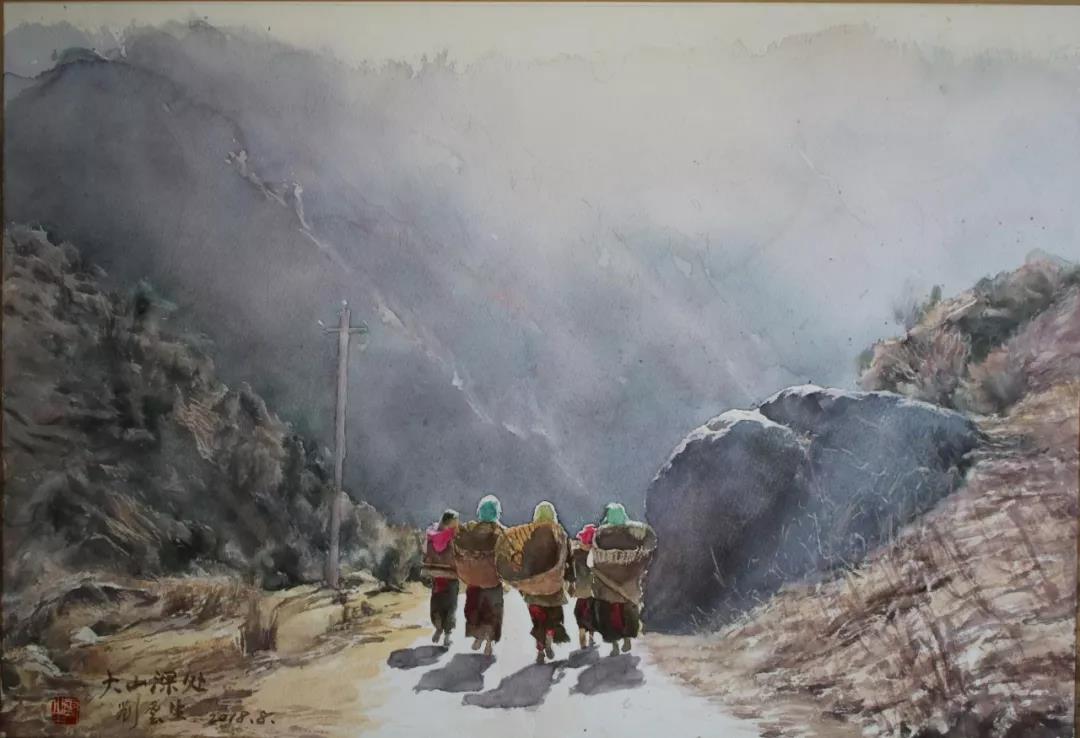

水彩艺术创作中如此的深度阅读,还体现在对风景的记录与描绘。我们可看到许多作品超越于普通唯美风景形式的思考,不满足于单纯风景样式的通俗可读性,而倾向于把可见之物转换为个人情感下的符号和体验的分析,在视觉结构完美呈现过程中让风景图像成为我们情感存在的场所。

中国传统山水绘画虚静、空灵等的美学内涵即是超越笔墨技巧和现实自然的思辨结果,同时,也给水彩风景提供了一个美学表达的参考范例。事实上,近些年的水彩风景创作逐渐从单纯的对象呈现中解脱出来,许多艺术家开始着眼于风景作为美学对象的文化性表达:风景的意识状态。

因此,艺术家们在水彩风景创作中慢慢为“自然美景”赋予了“文化性”的因素,在图像符号与结构、语义的转换、情绪的投射等方面进行了富有意义的创作尝试。如《留园秋意之二》、《夕阳下的护城墙》等作品就是在对真实风景的疏离中完成了对光色结构与历史意识的有效情绪解读,而《具象记忆·繁忙的傍晚》、《白椅子》、《黄昏》等作品则触及了经济生活的状态,并从语义意识的角度加厚了风景阅读的深度与广度。实际上,我们正在把风景作为一种文化表达的交换媒介,在其中发现历史、风俗、经济等具有价值的美学意识取向。

在这里,通过罗列和引证日常生活与图像个体性实践之间的关系,我试图归纳出水彩艺术创作的多样性与文化意识的复合性,以此探讨水彩艺术表达的多种可能性。今天,水彩艺术创作正在以自己的方式参与当下文化情结的实践,并在这一与文化和社会生活联系的过程中建构和扩展水彩艺术的时效意义。